一、魏紫熙的笔墨是传统山水画南北化合、以笔运墨的集大成者。

纵观中国画史,但凡在历史坐标上能驻留位置的大师、大家无不是在中国画笔墨上有鲜明个人烙印的,一定是在传统积淀下形成前无古人、异于同代而有高辨识度、全体系化的个人笔墨语言。我们看齐白石、潘天寿、黄宾虹、傅抱石等等大师无不如此。而就魏紫熙的笔墨来说,其坚深的传统功夫不逊前人,特别是笔墨的劲健、沉厚、老辣等等在青年时代就有体现,无怪乎谢瑞阶惊呼:“这样的进步太可怕了。”但魏紫熙没有止步于传统笔墨的运笔法度。他以四王笔墨的南宗正脉筑基,却能上追北宋范宽、郭熙、李成等巨匠的堂奥,进一步沉潜于南宋四家山水笔墨的劲健、爽利、峭拔之风韵,把画史上极为鲜明的南北两派山水画风在相对、相抵、相隔的种种实践“矛盾”中进行有机的融汇、化合,形成了一种既有绵密厚重、含蓄内敛又能阔大沉雄、酣畅淋漓的个人笔墨特征。如果我们深入观察,魏紫熙的笔墨通过执笔时的抢笔逆推、拈管抖颤等细微动作,增强了笔墨线条中内在的丰富和变化,又在实笔、湿笔及运笔的速度调节中强化大开大合的开张气势、抑扬顿挫的节奏变化,让笔墨兼顾皴法的客体描绘性与主观表现性,形成完整自洽的带有魏氏标识的笔墨体系。所以很多人感到魏紫熙的山水笔墨很难临摹,特别是仿品往往产生板刻、僵硬等画病,实际上是对“魏家山水”运笔的关门诀窍和传统出处缺乏了解、研究。

当然我们也不能忽视魏紫熙的书法,特别是章草对其笔墨特性的影响。魏紫熙一生临习书法,对章草情有独钟,点画行间无不透发出古秀朴拙的风采,并且画中的“生辣”之味我以为源于他坚深的章草功夫,这在大量作品上的题款均有所体现。

在我看来,魏紫熙的笔墨是一种个性化的折衷:他把南派山水画层层叠加、由淡入浓的线条转换成更加明确的墨线、墨点、墨块,先实笔勾斫后淡墨皴染,化虚为实、化细碎为整饬,形成了“南派北相”;同时魏老把宋人多在绢素上的急笔弛墨、水墨淋漓的大斧劈、小斧劈等等皴法在宣纸上转化,发挥宣纸晕化和水渍的自然机趣,收敛笔锋的锐度和速率,让北派常见的由浓入淡、先湿后干的笔墨秩序重置为南宗体系下的“勾皴点染”,汲取北派的雄强阔大中凭添厚重古拙,形成了壮美中蕴醇和,优美中见苍茫的笔墨中和,真正有“一脉荆关南北合”的气度和感觉。我相信在未来的美术史中一定会更深入探讨“魏家山水”的笔墨特性,因为魏紫熙的笔墨直入中国画内核与根本,让传统山水画在笔墨发展上有了一种新的可能:笔墨不一定要泾渭分明的把画法、画派区隔开来,在前人经验和实践成果中重置累加、重构叠积并重新定义笔墨功力的理解,在个人笔性与传统范式中坚守笔墨的独立价值并不断因势而发、因时而变的新貌,或者说以一种“阐旧邦以辅新命”的思路更加理性、更加均衡地传递出传统笔墨自我修正与适应的活力和机变,真正以实践诠释了“新金陵画派”常常被称誉的核心命题——“其命维新”的真谛。

二、魏紫熙艺术的时代属性与跨时代的恒定

我们总说“新金陵画派”富有时代精神,这既是对历史传统风格的突破与创新,也是对现实的体验和反应,“新金陵画派”在特定时代环境和历史场域中形成了传统出新、以新全旧的典范。毫无疑问,魏紫熙等被归属为“新金陵画派”的老先生们在传统笔墨基础上确实通过巧思独运把他们亲历的时代变革以纯正的中国画语言表达出来,并从明清已降的文人画价值体系中蜕变为符合新时代“成教化、助人伦”社会功用的新山水画。这种时代属性是以往中国画史所未见的新变。

因而我们看到的魏紫熙的山水没有传统文人意趣中出世、避世的孤芳自赏、吊形吊影,尽管他也画了大量古人诗意画,但其呈现的画面却充满了家国情怀的积极力量以及美好生活的憧憬想象。这既是画家现实心境的真实写照,也是画家生活情境的客观折射,更是画家艺术取向的自觉实践。

近世以来对于中国画的时代的表达,画家落实于创作往往离不开写生。特别是20世纪以来“挽救”中国画之衰弊与振起中国画的发展似乎都离不开写生的方式与成果。受到时代环境的影响,早在30年代魏紫熙对于写生就有超过很多同辈中国画家的实践。他早年美术师范的学习,成就了他在中西绘画写生方式的转化与融合。从近年披露的魏紫熙30年代写生稿我们可以看到,魏紫熙很早就掌握了西式写生的方法规律,并把写生作为收集创造素材和激发创作灵感的源泉。他简略的线条和淡彩赋色,不同于傅抱石记录式的勾画速写,也不同于李可染现场的笔墨写生,而是以中国画的语言非常写实地描绘现场观察到的景物。其后受到赵望云的影响,魏紫熙的写生更加贴近生活的“真实”,强化笔墨的表现力服务于“自感而感人”的心中之“景象”,弱化但不丢弃西画因素。建国后随着赵望云对魏老的诤友箴言、两万三千里写生中与傅抱石、钱松喦等同道的密切交流,魏紫熙着力于山水画中锻造属于自我的笔墨符号,汲取表达新事物、新社会、新时代的笔墨语言系统,形成了“从生活中来,向生活中去”的富有张力和活力的笔墨程式,拓展了山水画的功用,使其形成在特定语境下反映社会生活、表达画家心声、契合时代精神、发扬主流审美的一种山水新图式,得到国家层面的肯定和社会大众的喜爱。这成为魏紫熙画风得以跨越时代周期而成为历史经典的重要方式和必要因素。

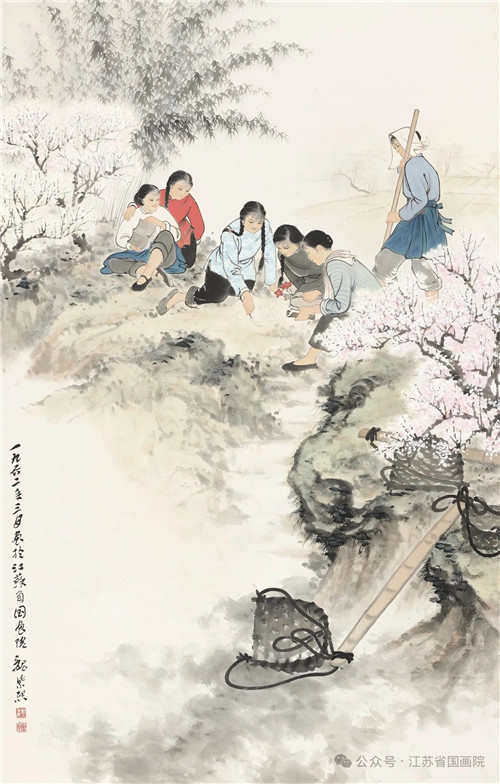

与山水画相比,魏紫熙的人物画更是历史环境下的产物,更直接地表达画家所处的时代风貌。从艺术语言来说,魏紫熙的人物画朴实无华,人物的神貌状态都带有叙事性和情节性,没有夸张个性的造型表现,却在主题上无不折射出历史背景下的重要社会事件和政治风气的变化。他的工农兵题材具有真实现场感的描绘,除了典型化的人物造型和服饰装束,这种结合山水画的笔墨去细致描绘人物群体以及营造空间的戏剧化场景给人留下深刻的印象。尽管一段时期的客观要求,魏紫熙不得不大量创作带有宣传作用的人物画,但在大量人物画的画面上呈现山水画场景却能反映出画家对山水画的执着与热爱。这些珍贵的画作是魏紫熙对时代最真切的表达,是他对时代新事物加入传统秩序的艺术新造,而传统国画因吸收时代的因子和创造而成为超越时代的新传统,我想这是魏紫熙对中国画价值系统的一种贡献。

三、魏紫熙山水营造出的外雄内秀、大朴不雕的审美境界。

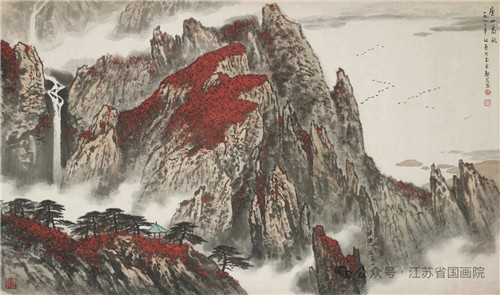

在山水画的审美中,历史上的过往经典作品常常在壮美与优美之间有所取舍,也有所融合。我们看到魏紫熙的山水之所以受众之广、感人至深,其中最重要的因素在于他为20世纪的山水画发展奉献出一种外饰沉雄阔达而不张扬,内具沉厚古拙又不失灵秀的正大气象,我把它概括为“外雄内秀、大朴不雕”。这种审美意趣既是画家个人性格的展露,也是贴合于传统中国文人所追求的高标准、大境界,又与传统山水拉开形式上的距离并传递出新时代的风貌,为建国后山水画,特别是厅堂之上的布置画确立起一种新的正大肃穆、蓬勃积极又中正平和、典雅内敛的审美格调,是非常符合中国人的审美感受和文化心理的。所以我们看到魏紫熙的画风风靡一时、广受追捧绝非偶然,特别是各种重要厅堂布置选择魏紫熙作品是有更深层次的内在缘由的。

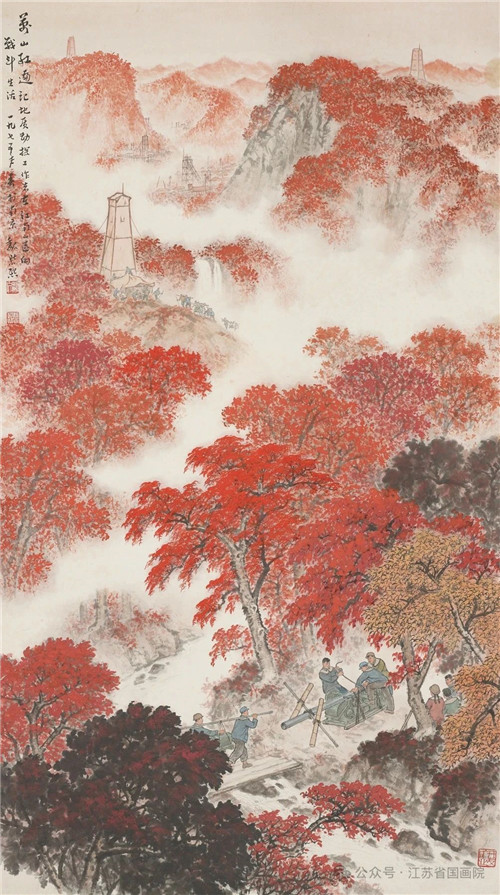

能够把主题性创作以非常艺术的表达形式呈现出来,能够把传统笔墨以鲜明时代性的图式统一起来,能够在山水画极为丰厚的历史积淀中确立一种新的审美意趣,这在近现代中国画史上是非常繁复艰难的探索,而魏紫熙的山水画无疑是成功的典范之一。我们在魏紫熙代表作品《天堑通途》《黄洋界》《云起千峰动》等中,可以感受到大山大水中雄视万物、气贯长空的气魄,而其背后还隐匿着画家至真至诚、俯仰天地的器度、识力。同时,与之阔大雄浑的气势之外,魏紫熙还保持着内敛含蓄、理性坚实的一面,把笔墨个性内化成大众接受的图式而形成雅俗共赏的自我风格。所以魏紫熙的画耐看之处就在于视觉张力的神完气足,兼顾细节上的巧思灵动并隐匿于集敛约、去裁损、除霸气的过程中,形成了魏紫熙特有的“外雄内秀”的观画时的反差感。

魏紫熙在1994年《魏紫熙山水画集》的《自序》中特别提到“宁拙勿巧,拙而不丑,宁朴不华,虽华不媚”的观点,以此作为自己创作的审美取向和态度。这种观念源于传统文人画以敛约为雅以及中和之美的思想,是明代书家傅山“宁拙毋巧,宁丑勿媚,宁支离毋轻滑,宁真率无安排”观念的延伸与演化,强调出艺术真、善、美的统一。我们确实在魏紫熙的作品中看到画家所表达的那种“拙而不丑”的艺术创作取向,看到了满怀激情的对祖国河山的讴歌颂扬,看到了真情实感的描绘各种劳动、生活场景……这些表达尽可能的摒除了技巧的修饰和卖弄,没有讨喜、没有炫目,甚至在山石林木的表现上尽显拙、厚、朴、苍,展现出审美上追求“大道”而弃小节,“大雅不言,大朴不雕”的至高理想。

总之,魏紫熙先生以自己的天赋和勤勉创作出一大批代表着时代印记的精彩作品,他为祖国山河立传,为劳动人民颂歌,他饱含深情而又不忘初心,他为山水画的笔墨创新、形式出新、传统化新贡献出自己的智慧和力量,这些后人都应当铭记。因而魏紫熙先生成为“新金陵画派”代表性画家之一,收获20世纪山水画大家的称誉都是当之无愧的。值此纪念魏紫熙先生诞辰110周年之际,笔者怀揣谦卑、敬仰之心撰写一点文字,记录对魏紫熙先生艺术成就的一点学习体会、心得,以表达对老先生的深深敬意。

黄戈:1975年12月生于天津市。2007年毕业于南京艺术学院,获文学博士学位,东南大学博士后。2010年入职江苏省国画院。现为江苏省国画院傅抱石纪念馆馆长,研究馆员,中国美术家协会会员,江苏省美术家协会理事、理论艺委会委员。